輪投げ事始め - 喜寿の手習い

いきさつ

当方が所属する自治会の老人クラブにて木曽南さくら会 - 輪投げの会を立ち上げることになり、適当な世話役が見つからず、ひょんなことから拙者にその役がまわってきました。子供の頃に遊んだ記憶がある程度で、「輪投げ」をスポーツとして扱う競技があるとは知りませんでした。

地域での競技会に留まらず、成績の良いクラブは上部組織の市・区老連や東老連にも勝ち進めるような組織運用も有るようです。

老いてからは囲碁などを嗜んでおりますが、体をあまり使う機会も減っており、健康に少しは良いかと思って、喜寿の手習いではありませんが、輪投げを始めることに致しました。

「輪投げ」の輪の投げ方もいろいろ調べて見ると、種々のテクニックがあり、高得点を出すにはそれなりに技術が要ります。輪投げ愛好者の参考になればと、拙者の知る範囲でまとめてみました。注1

なお、当方のこれ迄の経験などから、輪投げの初心者向けに、使われる道具・試合のルール・得点方式・リングの投げ方などを簡単に解説した「輪投げ入門」や、

輪投げ雑学 のページも設けてありますので参考になれば幸いです。

編者注1:輪投げ投法等に関し、インターネット上の各種サイトから参考にさせて頂き、一部転載使用させて頂きました。

輪投げの歴史

輪投げはウィキペディア(Wikipedia)によりますと次のように書かれています。注2

投輪(とうりん)は、大正の頃に神戸港に入港する船上で行われたのを始まりとするスポーツです。

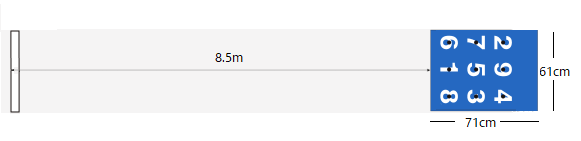

8.5メートル手前から、9本のゴム製の輪を投輪専用の台に向かって投げる。投輪専用の台には、ピンが9本あり、ピンには1から9までの数字がつけられている。輪の重さは180グラムです。

競技は、投げ込み・シングル・ダブルの3種類。「投げ込み」は輪が入ったピンの数字の合計が得点となる。「シングル」はピンの数字の合計が得点となるが、一つのピンに2本の輪が入ってしまうと失格となる。 そのため9本全部を投げずに、途中でやめることもできる。「ダブル」は輪が2本入ったピンの数字のみを合計して得点とする。こちらは、一つのピンに3本の輪が入ってしまうと失格となる。 そのため、シングル同様に途中でやめることもできる。

神戸市を中心に競技が行われている。神戸投輪連盟と神戸市スポーツ教育協会による大会が、王子スポーツセンターで年数回開催されており、毎年6月辺りに知事杯、10月辺りに市長杯が開催されている。

8.5メートル手前から、9本のゴム製の輪を投輪専用の台に向かって投げる。投輪専用の台には、ピンが9本あり、ピンには1から9までの数字がつけられている。輪の重さは180グラムです。

競技は、投げ込み・シングル・ダブルの3種類。「投げ込み」は輪が入ったピンの数字の合計が得点となる。「シングル」はピンの数字の合計が得点となるが、一つのピンに2本の輪が入ってしまうと失格となる。 そのため9本全部を投げずに、途中でやめることもできる。「ダブル」は輪が2本入ったピンの数字のみを合計して得点とする。こちらは、一つのピンに3本の輪が入ってしまうと失格となる。 そのため、シングル同様に途中でやめることもできる。

神戸市を中心に競技が行われている。神戸投輪連盟と神戸市スポーツ教育協会による大会が、王子スポーツセンターで年数回開催されており、毎年6月辺りに知事杯、10月辺りに市長杯が開催されている。

編者注2:ウィキペディアは「神戸投輪連盟」ルールについてのみ書かれていて、現在日本で一般的に行われている「日本ワナゲ協会」や「国際輪投げ協会」のルールとは少し違いがあります。

History of Quoits in Kobe

(Kobe Rokko - NHK World Japan)

(Kobe Rokko - NHK World Japan)

海外での輪投げ事情

日本での輪投げの始まりは、遠洋航海をする船乗り達が船上ではあまり運動をする機会がないため、甲板上で運動を兼ねて輪投げをして楽しんいる外国船員達の姿を見て、 神戸に上陸する日本人船員達によって日本にもたされたようで、発祥はヨーロッパ(イギリス?)のようです。

しかし、輪投げの起源は古くはギリシャ時代やローマ時代に遡ります。

「輪投げ」は英語では「Horseshoes」、「Ring Toss」、「Quoits」、或いは「Hoopla」と呼ばれておりますが、日本で一般的な投輪用の台に9ピンのスタイルのものはあまり見かけ無いようで、 日本に近いものとしては幅の狭い板を十字にクロスさせたものに、板の先端とクロスの中心に計5本のピンを挿したものが使われているようです。輪は縄をリング状にしたものが多い。

但しこのタイプの輪投げは余興などに使われるのが主で、公式なスポーツ大会などはないように思われます。

欧米で「輪投げ」と言えば古くからHorseshoesかIron Ring Quoitsを指すくらい有名で、愛好クラブなどの競技会が行われるのはこちらの方です。

米NHPA(National Horseshoe Pitchers Association)傘下には1,500万人以上の人が競技会などを行っているそうです。一説に米国だけで3,000万人の愛好者がいると言われております。

「Horseshoes」は文字通り馬の蹄鉄を使って投げるもので、蹄鉄(本物の蹄鉄や蹄鉄状の金属製品)はリング状ではなくU-字型をしており、重量があります。 又、主に英国で行われている「Iron Ring」は鋳造/鍛造で出来ており重さのあるリング状をしております。リングは平べったくなくドーナツを水平に輪切りしたような形をしております。(古代では当初蹄鉄はリング状だったそうです)

これらは地面上に設けられた一本のピン(Stake)に向かって投げ、必ずしもピンに入らなくても、決められた距離内に入ったり、ピンに近い方が得点になるなど独特の得点方式が決められております。

これらは地面上に設けられた一本のピン(Stake)に向かって投げ、必ずしもピンに入らなくても、決められた距離内に入ったり、ピンに近い方が得点になるなど独特の得点方式が決められております。競技は普通2人(Singles)、又は4人(Doubles)で行われ、2投ずつ交互で投げる。投輪後リングを回収する手間を省くためピン(Stake)はコース両端に設けられております。 男子はピン(Stake)まで40feet(12m)の位置にファウルラインが、女子用には普通30feet(9m)にセカンド ファウルラインが設けられている。

各イニングでの得点計算方法は、Ringer(ピンに入ること)は3点、ピンに近い場合(15cm以内)は1点与えられ、1イニング2回投げますので最高得点は2回ともRingerの場合で6点となります。 相手も得点が有る場合、Cancellation (相手の得点を差し引く)により、当ラウンドの勝者の得点になり、敗者は得点は0点となります。

ゲームは公式戦等では40点、(広く行われている一般戦では21点) を先に取った方が勝ちとなり、試合終了となります。(ポイント制)

又、1ゲームを普通20イニングで行い、各プレーヤーが40投し、合計点で勝敗を決める方式もある。(イニング制)

|

|

|

|

Horseshoes pitching in USA

(Skagit Valley Horseshoe Club)

Quoits - a traditional game in England

(LeedsLocalTelevision)

(Skagit Valley Horseshoe Club)

Quoits - a traditional game in England

(LeedsLocalTelevision)

日本での輪投げ事情

先にも触れたように日本では大正の頃に神戸港に入港する船により広まったのだが、現在「日本ワナゲ協会」や、「国際輪投げ協会」、「神戸投輪連盟」、「日本クロリティー協会」等が普及に務めており、

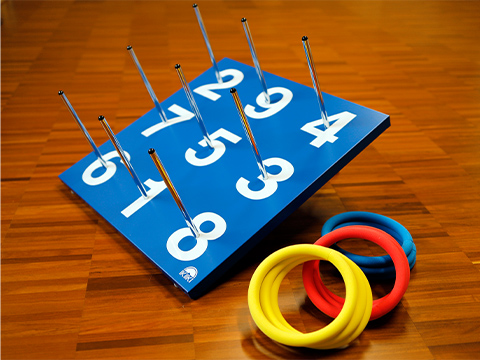

それぞれの協会により多少の輪投げセットの規格や適用するルールに違いがありますが、クロリティー以外は輪投げ盤上に9本のピンを設け、投げたリングが入ったピンに振られた数字の合計で得点とする方式を取っており、基本的には同じです。

先にも触れたように日本では大正の頃に神戸港に入港する船により広まったのだが、現在「日本ワナゲ協会」や、「国際輪投げ協会」、「神戸投輪連盟」、「日本クロリティー協会」等が普及に務めており、

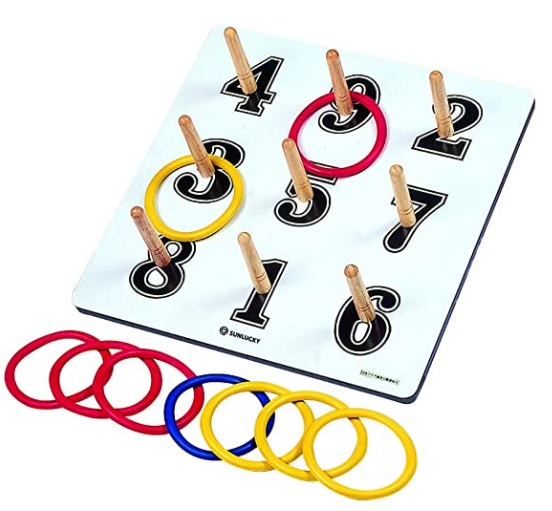

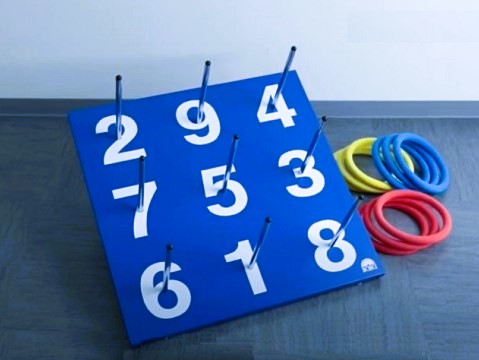

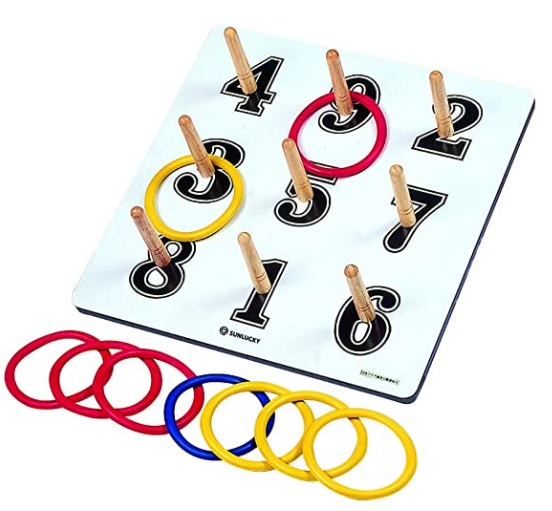

それぞれの協会により多少の輪投げセットの規格や適用するルールに違いがありますが、クロリティー以外は輪投げ盤上に9本のピンを設け、投げたリングが入ったピンに振られた数字の合計で得点とする方式を取っており、基本的には同じです。左右の挿絵で分かるように、左が「日本ワナゲ協会」の、右が「国際輪投げ協会」が標準としている輪投げセットですが、ピン番号の付け方やリングのカラーの振り方とその個数、リングの直径・重さ・材質等も微妙に差異があります。

協会が「日本」や「国際」と謳っているが、外国で日本の輪投げセットが普及している訳でもないと思うので、余り言葉に意味はないと思いますが、日本考案のクロリティーはアメリカ・オーストラリア・ロシア・アジア地域一部にも行われているそうです。

しかし、東老連や傘下の区・市老連の大会では「国際輪投げ協会」指定の道具およびルールが適用されており、競技会を目指している方は、どの競技会なのかを考慮する必要があるかと思います。

当方の印象では、「日本ワナゲ協会」は万人向き親しみ易さ・娯楽性に重きを置いており、「国際輪投げ協会」は技能・スポーツ性に重きを置いているように感じます。

又、「兵庫県、神戸投輪連盟」は8.5mの長い投輪距離や、独特の投げ込み・シングル・ダブルの3得点方式をセットにした競技など、競技スポーツに重きを置いております。

クロリティーは米・英などで行われているものと日本の輪投げをミックスした様な形態のスポーツになっております。

違いに関しては拙者が後述「各協会間の用具・ルールの違いについて」の項にてまとめてみましたので、そちらを参考にして下さい。

日本ワナゲ協会指定の道具と公式ルール

日本ワナゲ協会のホームページはこちらです。

日本ワナゲ協会のホームページはこちらです。なお、公式ルール詳細に就いては、「公式ワナゲハンドブック」として協会が有料販売(700円、税込・送料別)しており、必要な方は購入されたら良いと思います。講習用DVDも販売しているようです。

ホームページには「協会の沿革と概要」と 「競技用具と競技方式」 で簡単な解説が記載されておりますので、そちらを参照ください。

輪投げセット(SL-L)

輪(SL-1) 棒(SL-4) 脚(SL-7) ナット(SL-8)

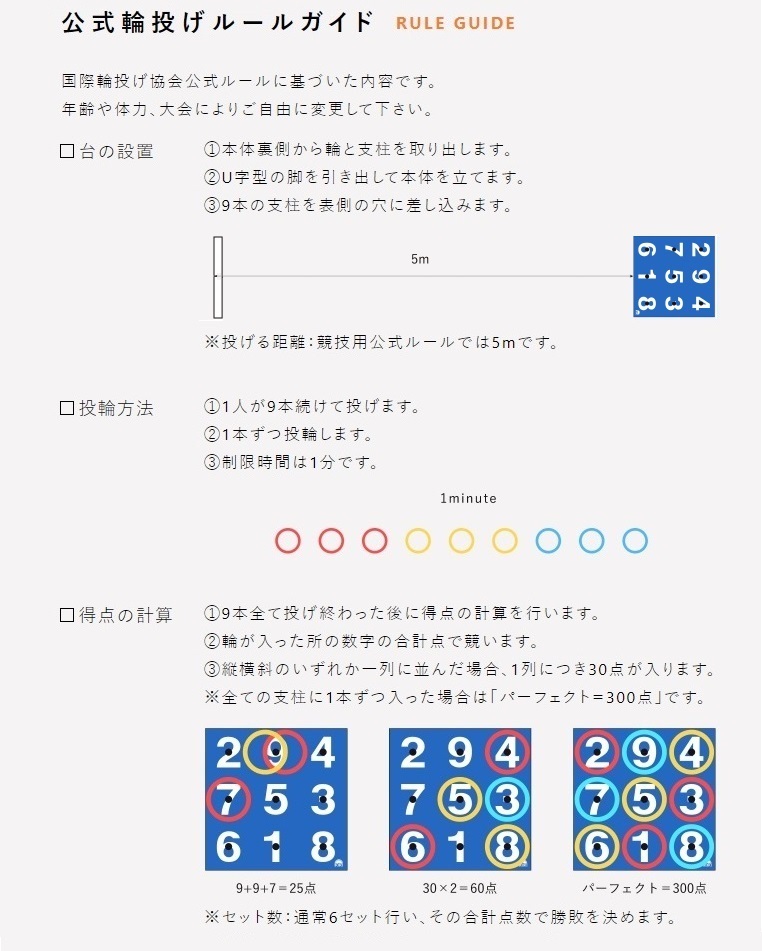

国際輪投げ協会指定の道具と公式ルール

国際輪投げ協会のホームページはこちらです。

なお、公式ルール詳細に就いてはこちらのPDFをご覧下さい。 又、輪投げ台の組立方はこちらのビデオをご覧下さい。

試合に使う参考の得点表はこちらを印刷してお使い下さい。

注:当方所属クラブでは、1回戦=5セット、各セット毎の小計欄、公式ルール/大会ルール共用で使用出来て、

1枚で表裏使用で2回戦迄可能に多少変更した5人用得点表(表・裏)や、8人用得点表(表・裏)を使用しています。

兵庫県・神戸投輪連盟指定の道具と公式ルール

兵庫県、神戸投輪連盟それぞれの事務局の電話は案内されておりますが、詳しく書かれた公式ルール等はインターネット上には無いようです。(?)

兵庫県、神戸投輪連盟それぞれの事務局の電話は案内されておりますが、詳しく書かれた公式ルール等はインターネット上には無いようです。(?)参考に事務局の案内が有るページを紹介しておきます。兵庫県投輪連盟はこちらです。神戸投輪連盟はこちらです。

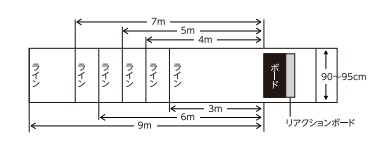

競技は投込み(フリー)5回、シングル5回、ダブル5回の15回の合計点数で争います。「投げ込み」とは輪が入ったピンの数字の合計が得点となる。

「シングル」はピンの数字の合計が得点となるが、一つのピンに2本の輪が入ってしまうと失格となる。そのため9本全部を投げずに、途中でやめることもできる。

「ダブル」は輪が2本入ったピンの数字のみを合計して得点とする。こちらは、一つのピンに3本の輪が入ってしまうと失格となる。そのため、シングル同様に途中でやめることもできる。

日本クロリティー協会の道具と公式ルール

日本クロリティー協会の公式ホームページはインターネット上には無いようです。(?)

日本クロリティー協会の公式ホームページはインターネット上には無いようです。(?)協会指定公式輪投げセット販売の商品案内に、協会の所在地・電話やクロリティーのルールや概要等の説明シートの【前面】と【裏面】に記載が有ります。

試合はシングル(1対1)とダブル(2対2)方式があり、シングルでは相手側と交互に10投します。

ダブルではペア選手と先攻・後攻1投づつ投げて相手チームに交代、を繰り返します。

又、得点方式には「オールカウント方式」と、相手のリングに3分の1以上重なった場合下のリングの得点を無効にする「キャンセル方式」があります。

ビデオによるクロリティー詳細説明がこちらにあります。

各協会間の用具・ルールの違いについて

|

|

|

|

輪投げに於ける三大投法

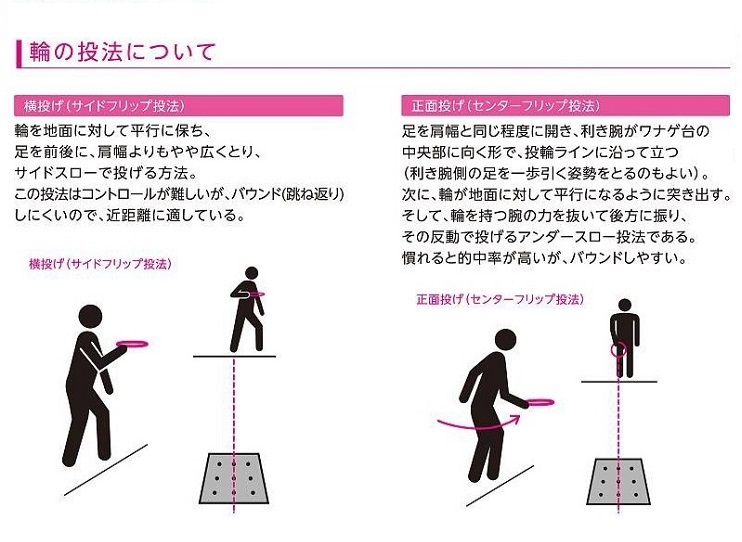

投法について「日本ワナゲ協会」等によると次のような短い解説と図が記載されています。投げ方には下図の説明図のように「正面投げ(センターフリップ投法)」と「横投げ(サイドフリップ投法)」の2大投法について説明しております。

しかし、少し疑問が残ります。説明文では「正面投げ」=「アンダースロー投法」としていますが、リングをフリップさせない「正面投げ」の投げ方もあり、

又、「横投げ」はリングがスピンし易いが、フリップしない投法あるのと、「正面投げ」にもフリップさせない投法があり、

英語名に「フリップ」必ずしも使うおは適切でないと思います。*注3

編者注3:「正面投げ」と「横投げ」の分類は、投輪時のリングが投輪ライン上にあると「正面投げ」、投輪ライン上を外れていると「横投げ」と

決めているようで、私見ではあるが、むしろ投輪フォームで命名した方が分かり易いように思います。

日本に於ける野球での、オーバースロー、サイドスロー、アンダースローの3大投法の命名例のように、「正面投げ(Center throw)」、

「横投げ(Side throw)」と「振り子投げ(Pendulum swing throw)」の3タイプに分けて、当ページでは使っています。

横投げはリングをフリップさせない投げ方なので英語訳には 'flip' を入れておりません。

なお、Overthrow や Underthrow と云う英単語はありますが、’暴投’、’飛距離不足の投げ’の意味で、野球で使われているオーバースロー、

アンダースローは和製英語だそうで、英語ではsubmarineです。そのため、'アンダースロー' は使わず '振り子投げ' を採用しています。

ボーリングの投げ方に似ておりますが、ボーリングでは Pendulum arm swing と呼んでおります。

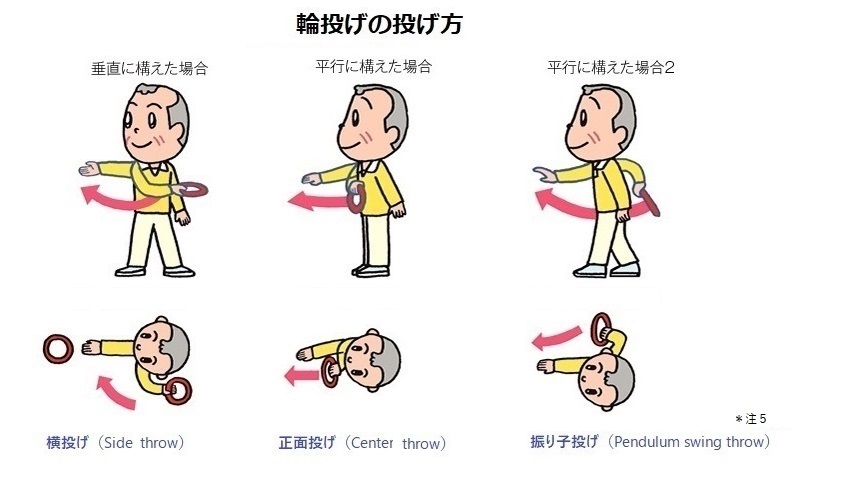

又、次の図のように「平行に構えた場合」を2つに分けている解説している例もインターネットで見かけます。*注4決めているようで、私見ではあるが、むしろ投輪フォームで命名した方が分かり易いように思います。

日本に於ける野球での、オーバースロー、サイドスロー、アンダースローの3大投法の命名例のように、「正面投げ(Center throw)」、

「横投げ(Side throw)」と「振り子投げ(Pendulum swing throw)」の3タイプに分けて、当ページでは使っています。

横投げはリングをフリップさせない投げ方なので英語訳には 'flip' を入れておりません。

なお、Overthrow や Underthrow と云う英単語はありますが、’暴投’、’飛距離不足の投げ’の意味で、野球で使われているオーバースロー、

アンダースローは和製英語だそうで、英語ではsubmarineです。そのため、'アンダースロー' は使わず '振り子投げ' を採用しています。

ボーリングの投げ方に似ておりますが、ボーリングでは Pendulum arm swing と呼んでおります。

編者注4:「日本ワナゲ協会」の「正面投げ(センターフリップ投法)」図は当解説では、

「正面投げ」を二つの投法 'Center throw'と'Center flip throw' に分けているため「平行に構えた場合2」は

「振り子投げ(Pendulum swing throw)」にしております。

この正面投げはリングをフリップさせない投げ方なので英語訳には 'flip' を入れておりません。

編者注5:「垂直に構えた場合」、「平行に構えた場合」、「平行に構えた場合2」は編者解説では、

「横投げ(Side throw)」、「正面投げ(Center throw)」、「振り子投げ(Pendulum swing throw, 又はCenter flip throw)」としています。

横投げ及び正面投げではリングをフリップさせない投げ方なので英語訳には 'flip' を入れておりません。

なお、この図では「足の構え」や「体の向き」から横・平面と呼んでいるようですが、どの投げ方も「足の構え」は利き足を前にしたり、

両足を揃えたり、横並び(Square)と自由です。

リングを投げだす腕の振り方が重要で投輪フォームの命名もそれを基にしております。

「正面投げ」を二つの投法 'Center throw'と'Center flip throw' に分けているため「平行に構えた場合2」は

「振り子投げ(Pendulum swing throw)」にしております。

この正面投げはリングをフリップさせない投げ方なので英語訳には 'flip' を入れておりません。

編者注5:「垂直に構えた場合」、「平行に構えた場合」、「平行に構えた場合2」は編者解説では、

「横投げ(Side throw)」、「正面投げ(Center throw)」、「振り子投げ(Pendulum swing throw, 又はCenter flip throw)」としています。

横投げ及び正面投げではリングをフリップさせない投げ方なので英語訳には 'flip' を入れておりません。

なお、この図では「足の構え」や「体の向き」から横・平面と呼んでいるようですが、どの投げ方も「足の構え」は利き足を前にしたり、

両足を揃えたり、横並び(Square)と自由です。

リングを投げだす腕の振り方が重要で投輪フォームの命名もそれを基にしております。

輪投げ投法に於ける長所・短所について

輪投げに於ける3大投法、「振り子投げ(Pendulum swing throw)」、「正面投げ(Center throw)」、「横投げ(Side throw)」には、それぞれ長所と短所があります。 自分の技能、体力、投法の利点・欠点を考慮して最適な方法を見つけ出してください。細かくはそれぞれの投法にも、足・体の向き・構え、膝の使い方、リングの水平・垂直回転の抑止、リングの飛行放物線の高度、スピンの有無、リングの握り方、

リングの輪投げ台の傾斜度に合わせた落下面の投輪(必ずしも水平ではない)、投輪フィニッシュ時の肘・手のひらの位置・向き(握手型・上向き・下向き)、

手首の使い方等、練習により自分に最適な方法をマスターする必要があります。

■ 振り子投げ(Pendulum swing throw):

この投輪方法での長所は、正面投げと同様リングが投輪ライン上にあり飛距離だけのコントロールで良い事と、振り子の状態からリリーズされるため体力を使わず軽く投げれることです。 短所としては、リングが飛行中 '垂直スピン(flip)' が起きることです。落下時のリングの面を水平になるようにコントロールすることは難しくなります。落下時リングが垂直であれば距離が正しくともピンに入る確率はゼロです。 平均値を取ればフリップ無しの場合の成功率の半分になります。上級者でなければフリップしないで投げるにはこの投法では容易ではありませんが、出来るだけフリップの少ない方法で投げるよう工夫して下さい。 後もう一つの短所はリングがフリップしながら落下するため、弾力性のある材質で出来ているリングは落下時 水平でないと'跳ね返り' を起こします。折角ピンに入っても飛び出てしまうこともあります。

■ 正面投げ(Center throw):

この投輪方法での長所は、リングが投輪ライン上にあり飛距離だけのコントロールで良い事と、リングを水平面(厳密には傾斜の投輪台面に水平になるよう、20°)を維持したまま投げれる事です。 短所としては、リングのリリーズ迄のストローク距離が短いので遠くに投げるには体力がいることです。

腕だけで投げず、膝を使って体全体で軽く投げるのが良いようです。

■ 横投げ(Side throw):

フライニング ディスク(フリスビー)の 'Backhand throw' のような投げ方で、フリスビーでは人差し指をリングに添える 'Classic grip' と添えない 'Power grip' がありますが、参考になるかも知れません。

長所はリングが地平面に対してリリーズ時の状態を維持して飛ばす事ができます。又、リリーズ迄のストローク距離が長くとれるので遠くに投げるに適しています。

フリスビーでは水平一直線に投げますが、輪投げではピン上に落下するように放物線状に投げる必要から初心者の中にはリングを45度程傾けて引き上げるようにしてリリーズする人がいますが、 リングは常に地面に平行のまま(正確には20°だが)で引き上げるようにして下さい。45度の傾斜があるとリングの落下有効面積が半分になり、成功率も半分に減ってしまいます。

短所は投輪ラインが斜めになるためコントロールが少し難しくなります。水平面のスピンはかけ安い投げ方ですが、これにも長所・短所があり初心者はスピンをかけると飛方向のコントロールが 難しくなりやすい。上級者にはスピンによる遠心力を利用してリングの飛行面を安定させる効果を狙う人もいます。

輪投げでの「輪(リング)」の投げ方の例

「輪(リング)」の投げ方は投輪ラインから投輪台までの距離によって最適なスタイルが影響を受けることがあります。その理由は短い距離で入り易い投げ方が、長い距離から同じように投げてもピンに届かなかったり、強力な力を要する必要があって、

上手く行かない事があり、距離に応じたフォームで投げる必要が有ったりします。

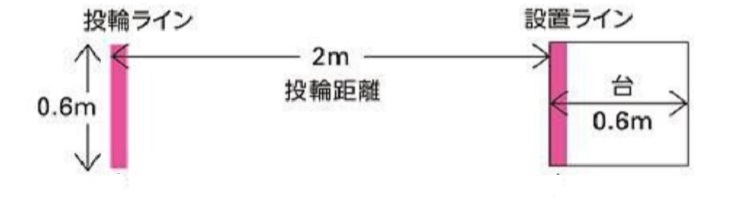

■ 投輪距離2メートル

日本ワナゲ協会の公式ルールに使われる2mの距離に適した場合の模範を亀井千春さんの例で見てみましょう。(協会指定の公式セットを使っておりませんが)国際輪投げ協会ルールで子供向けの短距離(ジュニアルール)3mにも応用出来ると思います。

但し、国際輪投げ協会での正式投輪距離は5mですので、2m/3mの短距離の場合の参考になるかと思います。

輪投げのコツ-亀井千春さん

(中日新聞デジタル編集部)

次の例は、短距離投輪の特性を活かして、この方は手のひら投げでパーフェクト達成しています。

この方は「振り子投げ(Pendulum swing throw)」スタイルで投げておりますが、投輪距離(2m)が短いためリングを手で握らず手のひらに載せ、

振り子投げで起きやすいリングの回転(フリップ)を抑えて投げております。ピン1からピン9まで順番に入れパーフェクトを達成しております。

リングを手のひら載せてフリップを抑えた振り子投げ(Pendulum swing throwの変化形)

日本ワナゲ協会用具使用-2mの投輪(りゅうこうせい)

正面投げと横投げの中間投げ(Center throw/Side throw)

この方は「正面投げ(Center throw)」に近い「横投げ(Side throw)」で投げています。

足は両足揃えていますが、膝を使っているので軽く投げても飛距離が出ています。(日本ワナゲ協会用具使用-2mの投輪)

正面投げと横投げの中間投げ(Center throw/Side throw)

この方は「正面投げ(Center throw)」に近い「横投げ(Side throw)」で投げています。

足は両足揃えていますが、膝を使っているので軽く投げても飛距離が出ています。(日本ワナゲ協会用具使用-2mの投輪)

■ 投輪距離5メートル

次に、輪投げ大会で一般的に行われている、5mの距離の投輪の場合をインターネット上の輪投げ大会から拾ったもの二例を見てみましょう。国際輪投げ協会の道具とルールで行われており、この選手は、三大投法の一つ「振り子投げ(Pendulum swing throw)」で投げております。

南八幡地区長寿会輪投げ大会

(高山高山)

輪投げクラブ活動の盛んな品川区の大会の例を取り上げて見ましょう。国際輪投げ協会の道具とルール(5mの投輪距離)で行われております。

登場する選手の投法は色々ですが、概して「正面投げ(Center throw)」を行っている選手が多いように見れます。

しかし同じ「正面投げ」でも、選手ごとに微妙に違っていることが分かります。各自、自分に合った投輪スタイルを編み出しているのでしょう。

品高連輪投げ大会

(わ!しながわニュース)

この方は「横投げ(Side throw)」で投げていますが、手首を使って水平にスピンをかけています。

(国際輪投げ協会用具使用 - IKIIKI)

■ 投輪距離8.5メートル

最後に、輪投げ発祥の地の神戸で行われている、8.5mの長距離投輪の場合の模範を植松計邑さんの例で見てみましょう。神戸投輪連盟の道具とルールで行われております。投輪スタイルは植松さんの長年の経験から生み出した「正面投げ(Center throw)」です。

投輪への誘い-植松計邑さん

(神戸市広報)

兵庫県投輪連盟知事杯争奪都市対抗投輪大会の様子です。

(兵庫県投輪連盟)

「名人」の投輪スタイルの研究

名人と云われる人の投輪フォームを参考にさせて頂き、ポイントとなるようなところを拙者なりに整理してみました。参考にさせて頂きましたのは、投輪の大会で数々のタイトルを獲得されておられる植松計邑さんの投輪スタイルです。

投輪方法は 'Center Throw' (正面投げ)を用いられています。

(兵庫県投輪連盟用具使用-8.5mの投輪 - 神戸市広報)